뮤지컬은 늘 다른 예술 장르와의 만남 속에서 새로운 가능성을 발견해왔다. 특히 문학은 뮤지컬의 중요한 원천이었다. 정유정의 ‘종의 기원’은 인간 본성과 폭력성에 대한 날카로운 질문을 무대로 옮기며 관객에게 강렬한 충격을 남겼고, 손원평의 ‘아몬드’는 공감과 감정의 본질을 음악과 연기로 풀어내며 독자와 관객 모두의 마음을 사로잡았다. 조정래의 대하소설 ‘아리랑’은 민족적 고통과 저항의 서사를 무대화해, 문학이 가진 역사적 무게와 뮤지컬의 집단적 에너지가 결합했을 때 얼마나 큰 울림을 낼 수 있는지 증명했다. 이러한 작품들은 문학과 뮤지컬이 서로의 언어를 확장시키며 시너지를 창출한 대표적 사례들이다.

그런데 최근 원작의 지형도가 또다시 바뀌고 있다. 이제는 웹소설이 뮤지컬의 새로운 원천 콘텐츠로 주목받고 있다.

웹소설은 디지털 환경 속에서 폭발적으로 성장한 장르다. 스마트폰 하나만 있으면 언제 어디서나 읽을 수 있는 접근성과 로맨스, 판타지, 스릴러 등 폭넓은 장르적 다양성은 웹소설만의 강점이다. 무엇보다 강력한 것은 이미 형성된 충성도 높은 팬덤이다. 온라인에서 쌓아 올린 독자층은 무대화가 발표되는 순간, 곧바로 관객으로 이어지며 작품의 흥행 가능성을 뒷받침한다.

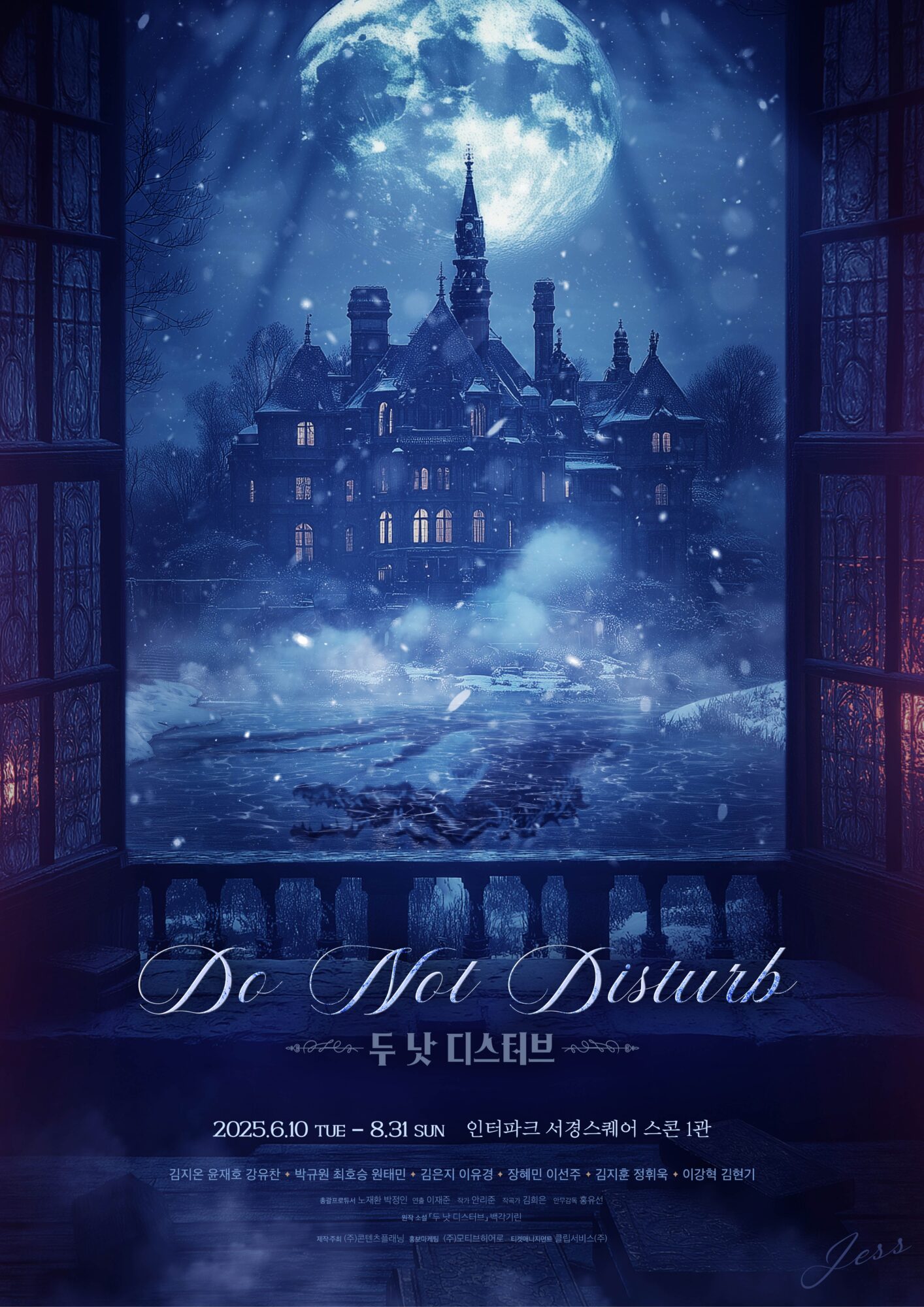

그 첫번째 성공 사례가 된 것이 뮤지컬 ‘두 낫 디스터브(제작: 콘텐츠플래닝)’다. 올해 초연을 올린 이 뮤지컬은, 8월 31일 마지막 공연을 끝으로 첫 시즌의 성공적인 막을 내렸다. 호텔이라는 밀폐된 공간에서 벌어지는 인물들의 심리적 긴장과 미스터리를 무대로 옮긴 이 작품은, 웹소설이 가진 서스펜스적 긴장감을 음악과 연출로 압축하며 새로운 서사의 가능성을 보여주었다. 특히 원작 팬덤이 공연 초기부터 적극적으로 관람에 나서며, 웹소설 기반 뮤지컬의 흥행 잠재력을 입증했다.

뒤를 이어 2026년에는 뮤지컬 ‘세이렌(제작 : 쇼노트)’이 무대에 오를 예정이다. 신화적 모티프인 ‘세이렌’을 차용한 이 웹소설은 판타지와 로맨스가 결합된 서사를 담고 있다. 제작진은 이를 무대에서 화려한 스펙터클과 음악적 서사로 확장할 계획이다. 이미 원작 소설의 팬덤이 두터운 만큼, 초연부터 안정적인 관객층이 형성될 것이라는 기대가 크다.

문학과 웹소설은 출발점은 다르지만, 뮤지컬과 만났을 때 공통적으로 서사의 힘을 배가시키는 시너지를 만들어낸다.

문학 원작 뮤지컬은 깊이 있는 메시지와 사유를 무대에서 재해석하며, 예술적 격조를 높인다. ‘종의 기원’은 인간의 본능에 대한 성찰을, ‘아몬드’는 공감과 감정의 결핍에 대한 질문을, ‘아리랑’은 민족사의 집단적 기억을 무대에서 되살려냈다. 이러한 작품들은 원작의 깊이를 무대적 형식으로 확장하며 관객에게 강렬한 예술적 경험을 제공한다.

반면 웹소설 원작 뮤지컬은 장르적 상상력과 팬덤을 무대에 불러들인다. ‘두 낫 디스터브’와 ‘세이렌’은 각각 미스터리와 판타지라는 장르적 특성을 극대화해 무대 위에서 새로운 감각을 구현하고 있다. 이는 뮤지컬이 단순히 서사만을 옮기는 것이 아니라, 원작의 독특한 세계관과 정서를 무대적 언어로 재탄생시킬 수 있음을 보여준다.

문학에서 웹소설로 이어지는 원작의 확장은, 뮤지컬이 단순히 익숙한 이야기를 재현하는 장르가 아니라 시대의 독서 문화와 상상력을 예술적으로 수용하는 장르임을 보여준다.

앞으로도 더 많은 웹소설이 뮤지컬 무대에 오를 것으로 보인다. 온라인에서 즐기던 이야기를 배우들의 몸짓과 노래로 생생하게 경험하는 순간, 관객은 익숙한 독서 경험을 완전히 새로운 예술적 차원으로 확장하게 된다. 동시에 문학 원작 뮤지컬 역시 여전히 그 깊은 울림과 사회적 메시지를 통해 무대 예술의 품격을 높이는 역할을 이어갈 것이다.

결국 중요한 것은 원작이 문학이든 웹소설이든, 그것이 무대 위에서 어떤 새로운 언어로 살아나느냐 하는 점이다. 그 지점에서 문학과 웹소설은 나란히 뮤지컬의 든든한 동반자가 되고 있으며, 한국 공연 예술의 다음 가능성을 열어가고 있다.

![[현장스케치] 이예서-조세현-문지원-손민채-전효은-최진아, 제80회 피겨스케이팅 종합선수권대회 프리 스케이팅](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/주니어-여자-포디움-360x180.jpg)

![[현장스케치] 이예서-조세현-문지원-손민채-전효은-최진아, 제80회 피겨스케이팅 종합선수권대회 프리 스케이팅](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/최진아-2-360x180.jpg)

![[현장스케치] 이루라-정희수-김수현-박규경-박나원-김가은, 제80회 피겨스케이팅 종합선수권대회 프리 스케이팅](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/김가은-360x180.jpg)

![[인터뷰] 은반 위의 예술가, 피겨 안무가 신예지가 그려내는 인생의 선율](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/신예지2_4-360x180.jpg)

![[인터뷰] 빙판 위에 피어나는 꽃처럼, 피겨 허지유가 그리는 ‘감성적인 여정’](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/허지유-7_1-360x180.jpg)

![[인터뷰] “세계 어디에도 없던 새로운 형태의 공연이 될 것”, ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’ 배우 이호원](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251127_나혼자만레벨업-온-아이스_-이호원-8-360x180.jpg)

![[현장스케치] 김아진-루나, 인터뷰하는 말리](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/marli234-360x180.jpg)

![[현장스케치] 김아진-루나, 인터뷰하는 말리](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/marli287-360x180.jpg)

![[리뷰] 뮤지컬 <민들레 피리>- 형과 동생, 두 시인이 남긴 목소리](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/08/00000000000001370199-75x75.jpg)

![[인터뷰] 세계선수권 동반 은메달의 숨은 주역, 피겨스케이팅 퀸 · 킹메이커 지현정 코치](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2023/06/359-120x86.jpg)

![[인터뷰] 빙판 위에 피어나는 꽃처럼, 피겨 허지유가 그리는 ‘감성적인 여정’](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/허지유-7_1-120x86.jpg)

![[인터뷰] 피겨스케이터 유영, 그녀의 스케이팅이 말한 ‘진심’](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/11/20251109_NHK-Trophy-유영-_인터뷰-1-120x86.jpg)