2020년 초연 이후 시즌마다 화제를 모아온 뮤지컬 ‘마리 퀴리’가 네 번째 시즌으로 돌아왔다.

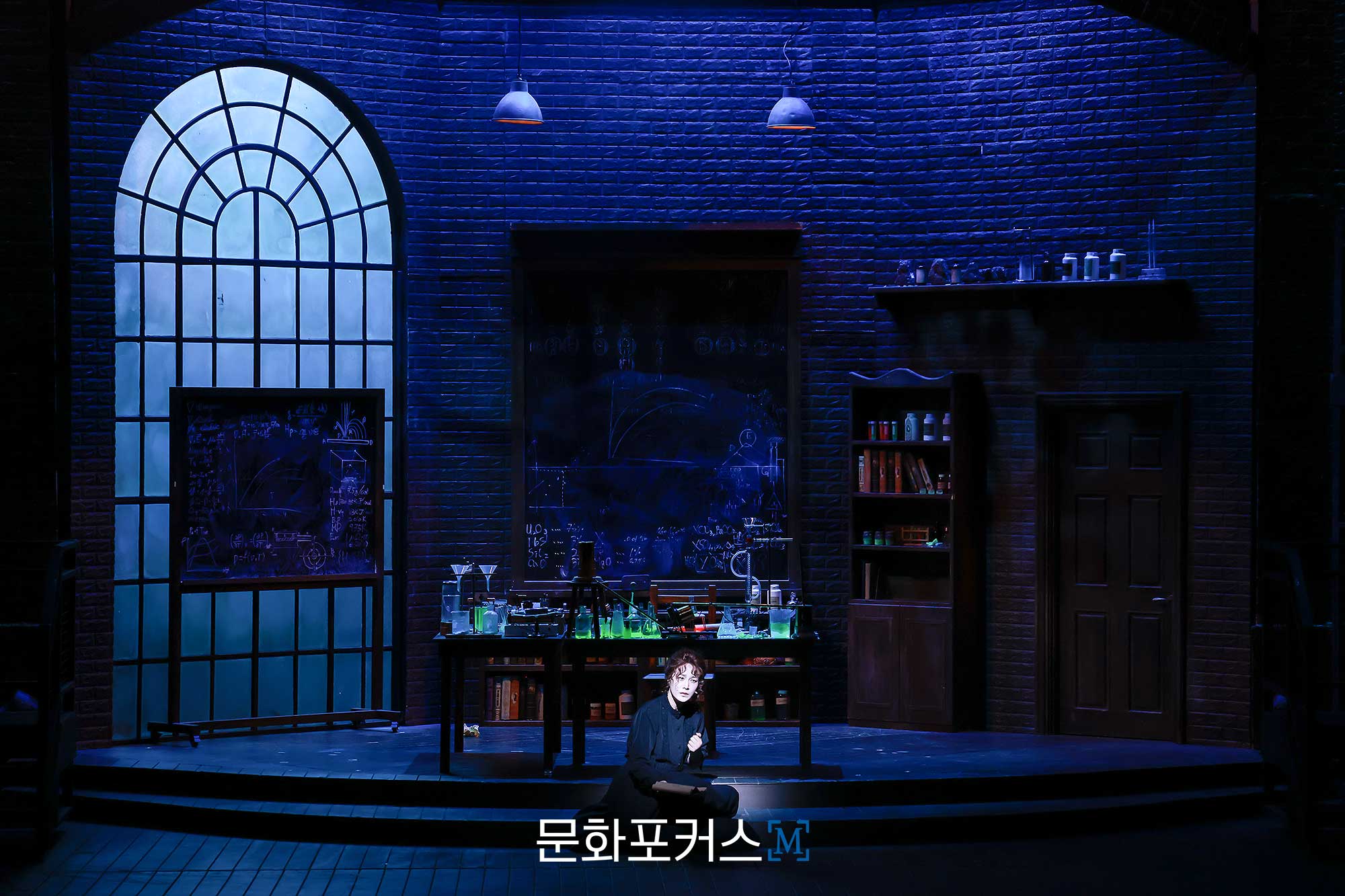

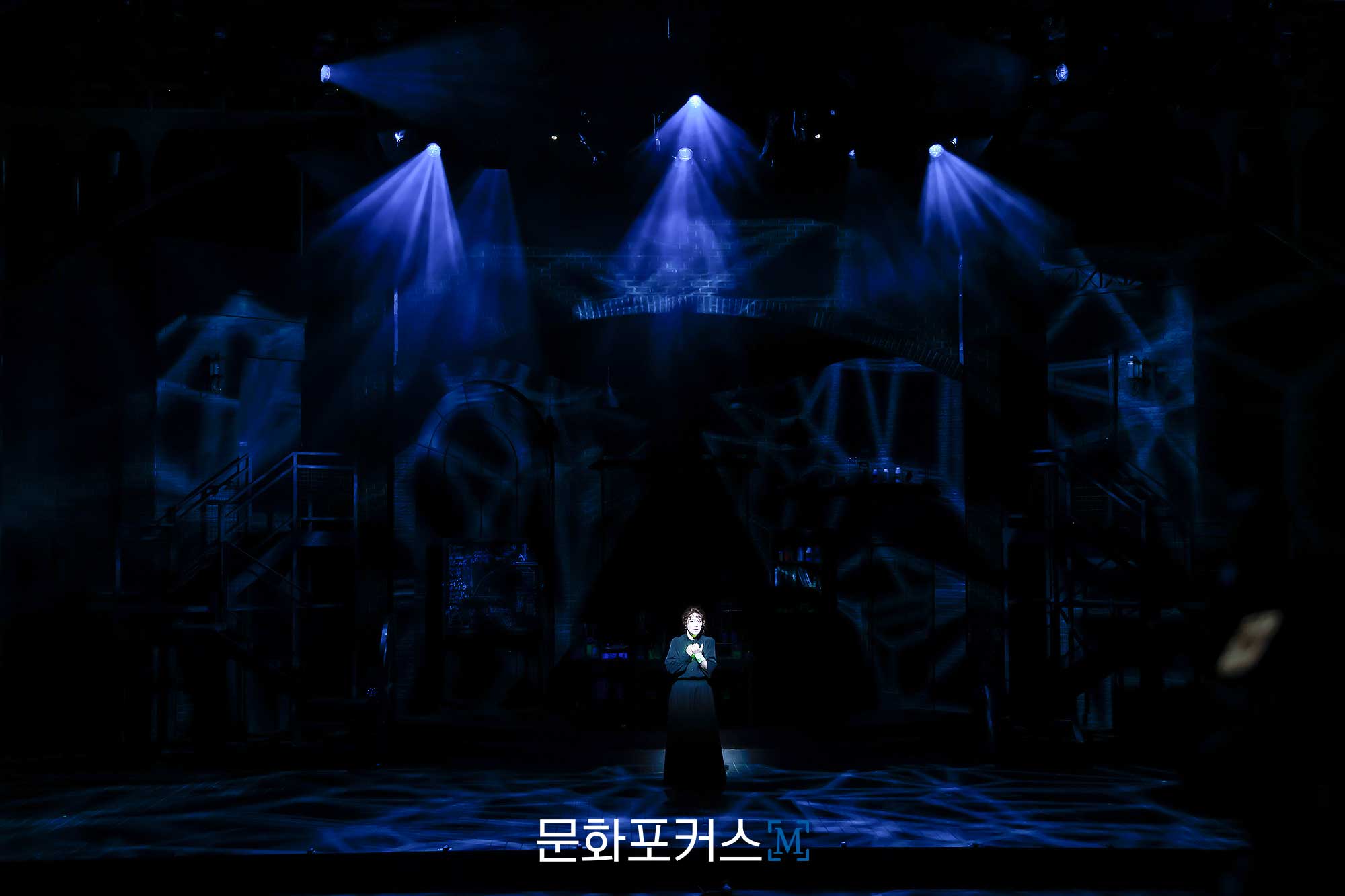

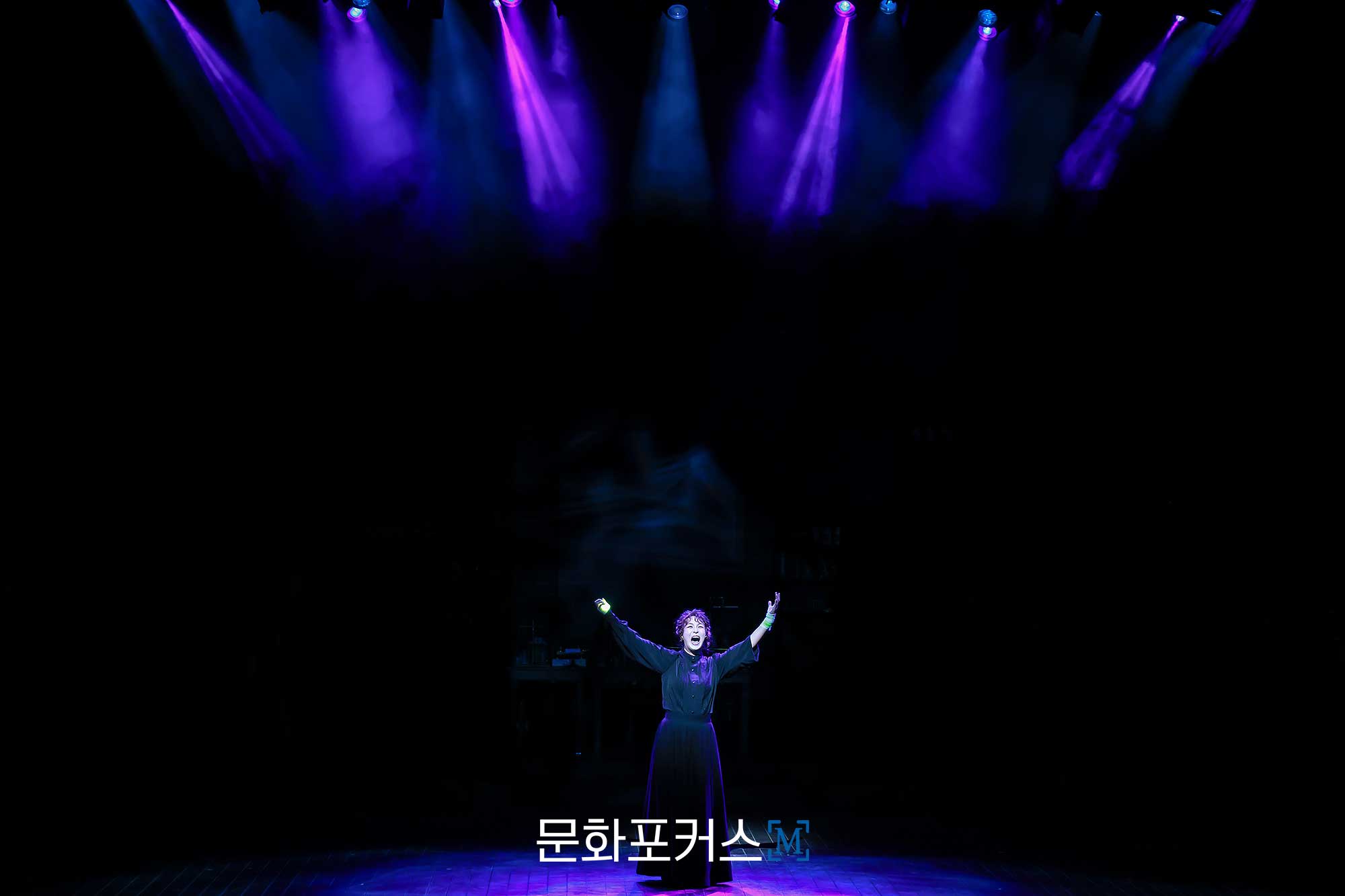

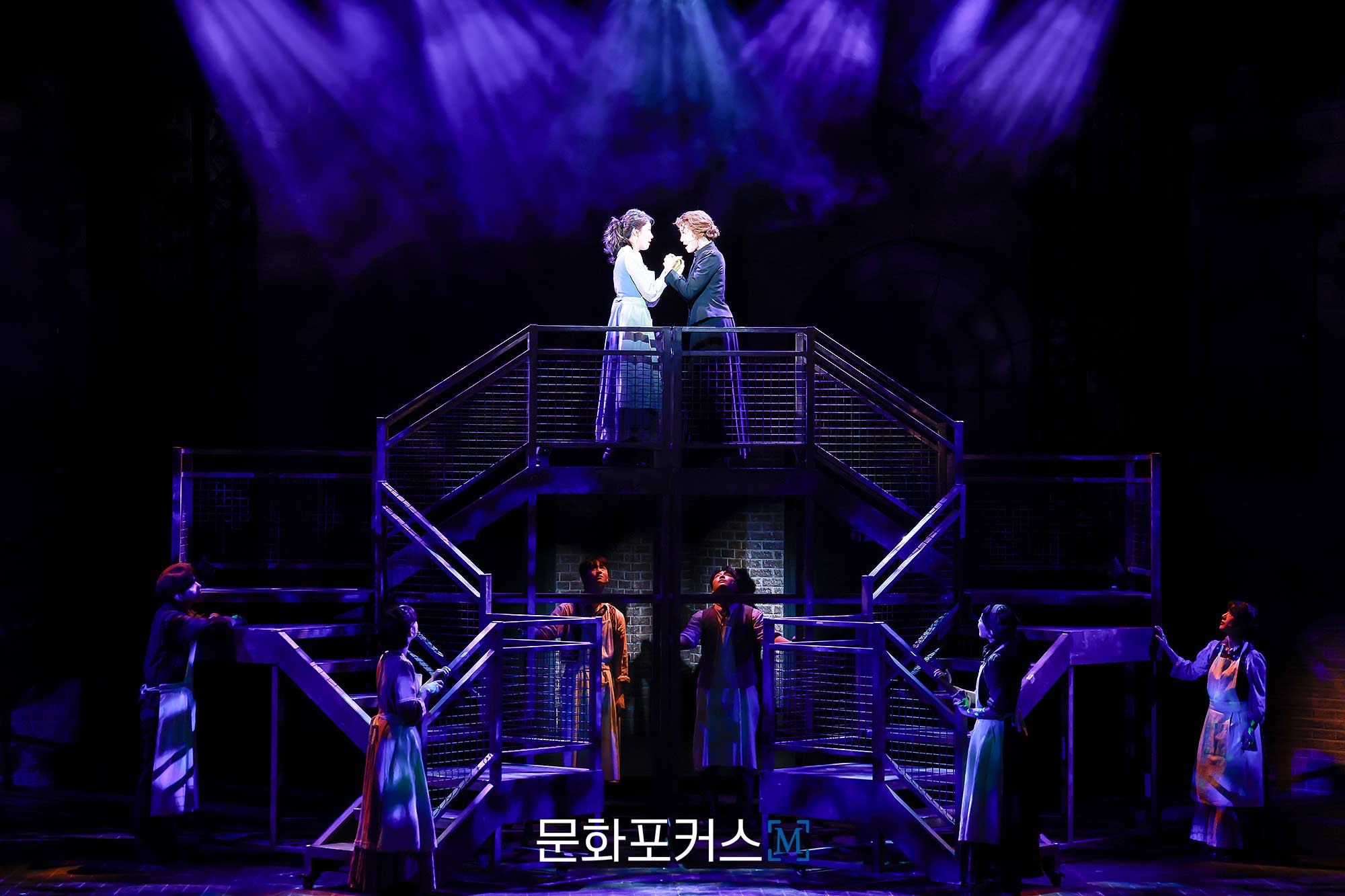

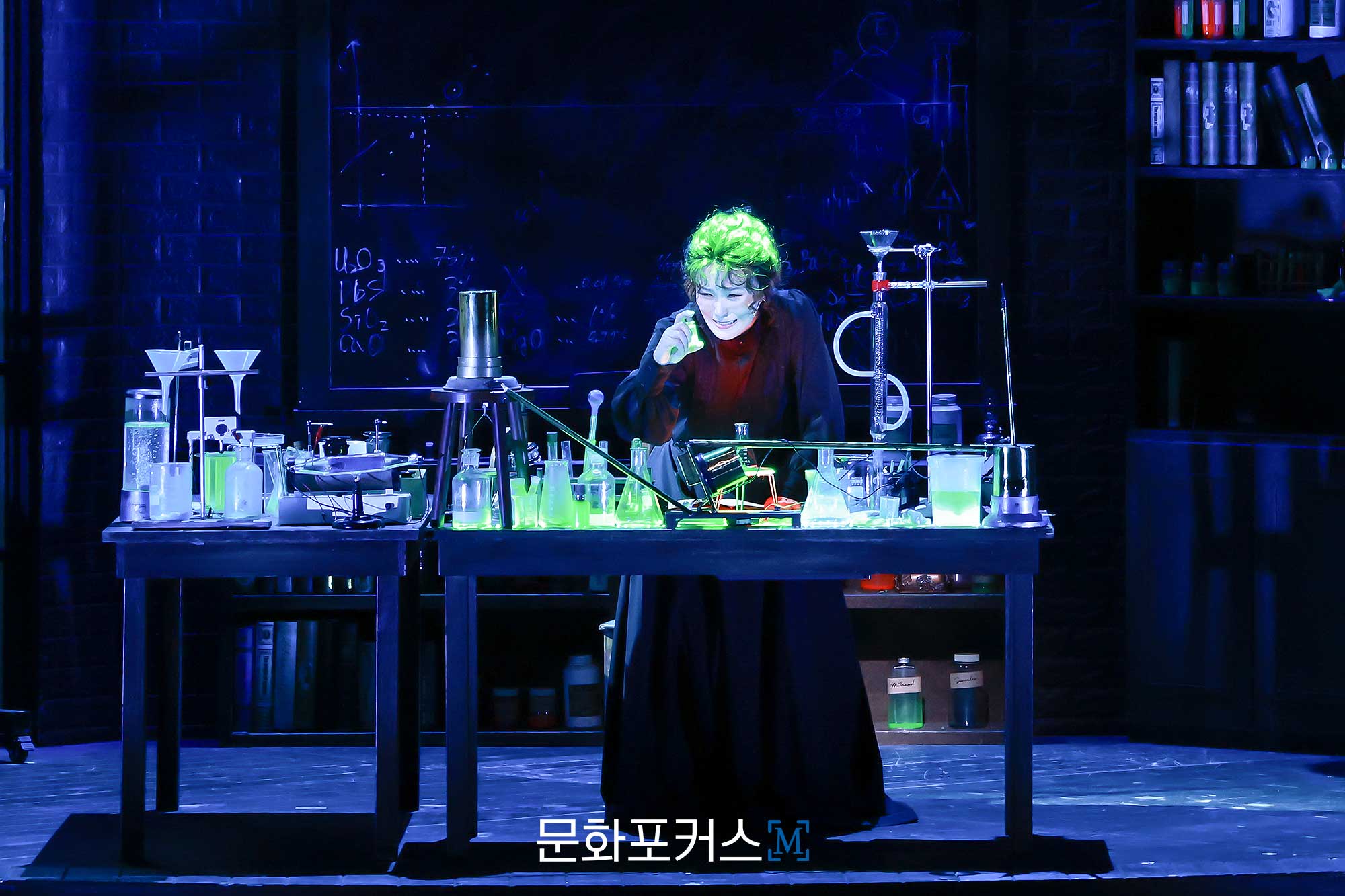

8월 7일, 서울 강남구 광림아트센터 BBCH홀에서 열린 프레스콜과 기자간담회 현장에서는 하이라이트 장면 시연과 배우 및 제작진과의 질의응답이 이어졌다. 김소향, 박혜나, 김려원, 이봄소리 등 주요 배우들이 무대에 올라 각자의 해석을 담은 장면들을 시연했다. 이후 이어진 기자간담회에서는 작품과 캐릭터에 대한 깊은 고민과 진심 어린 발언들이 쏟아졌다.

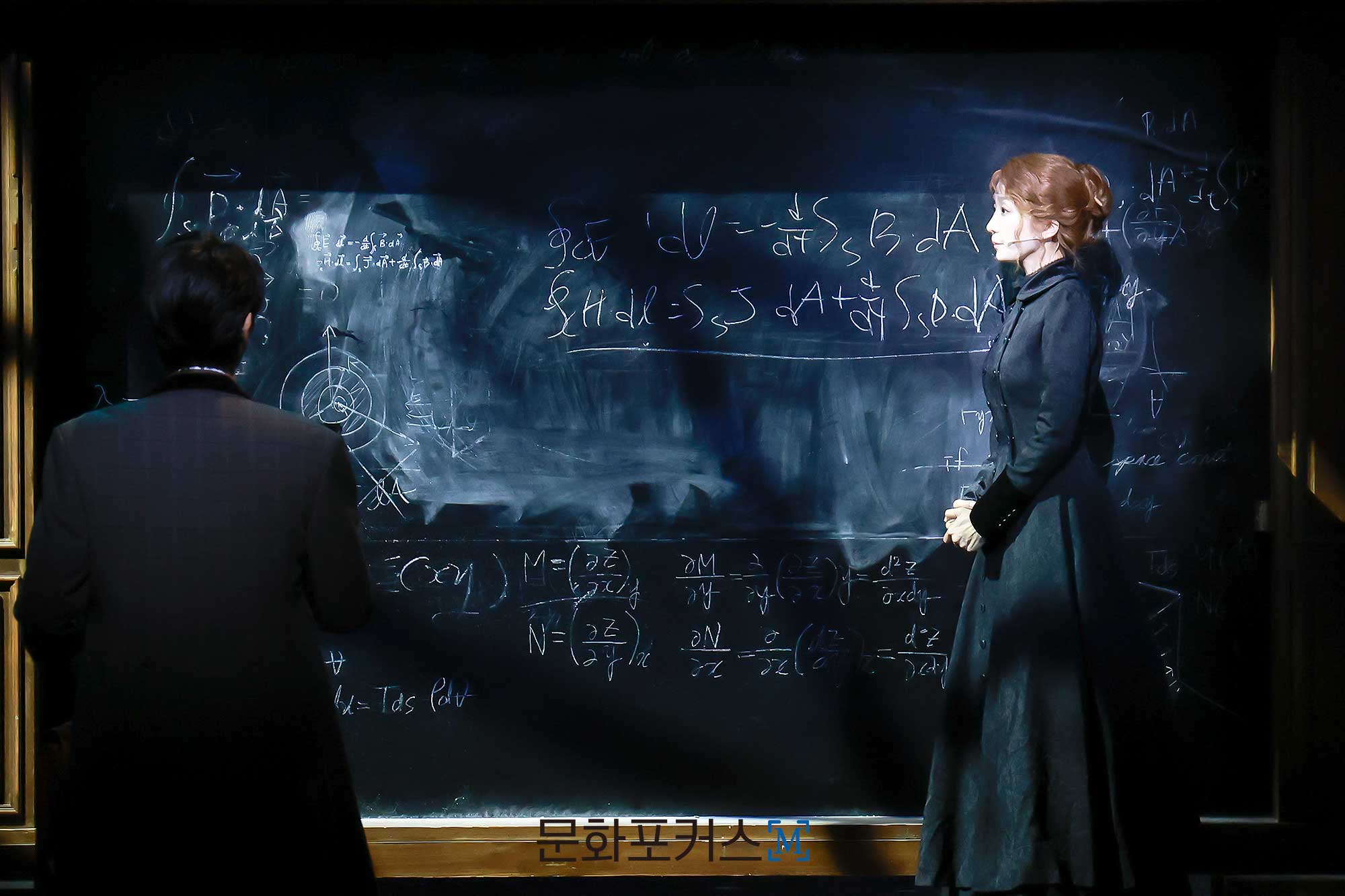

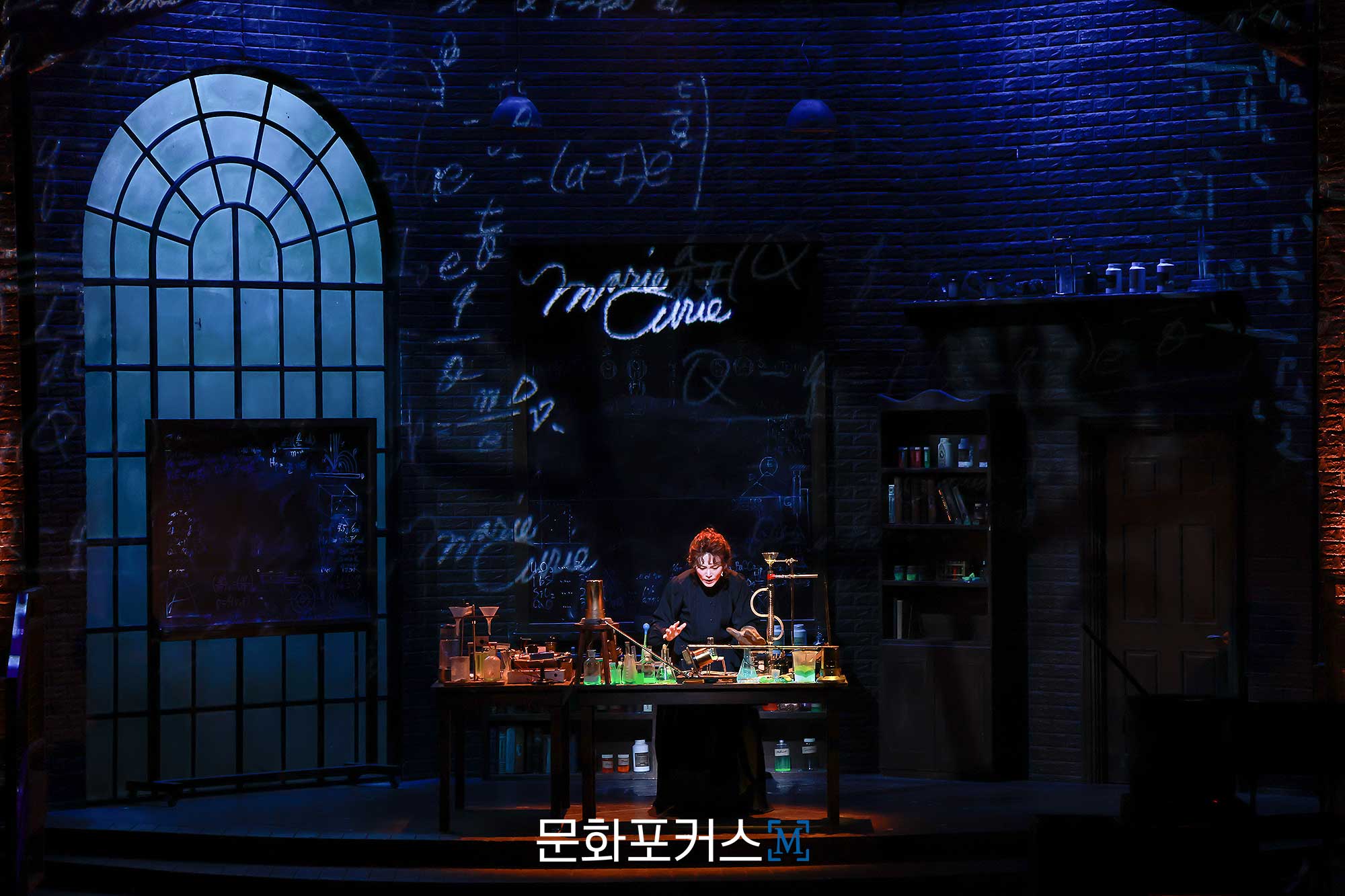

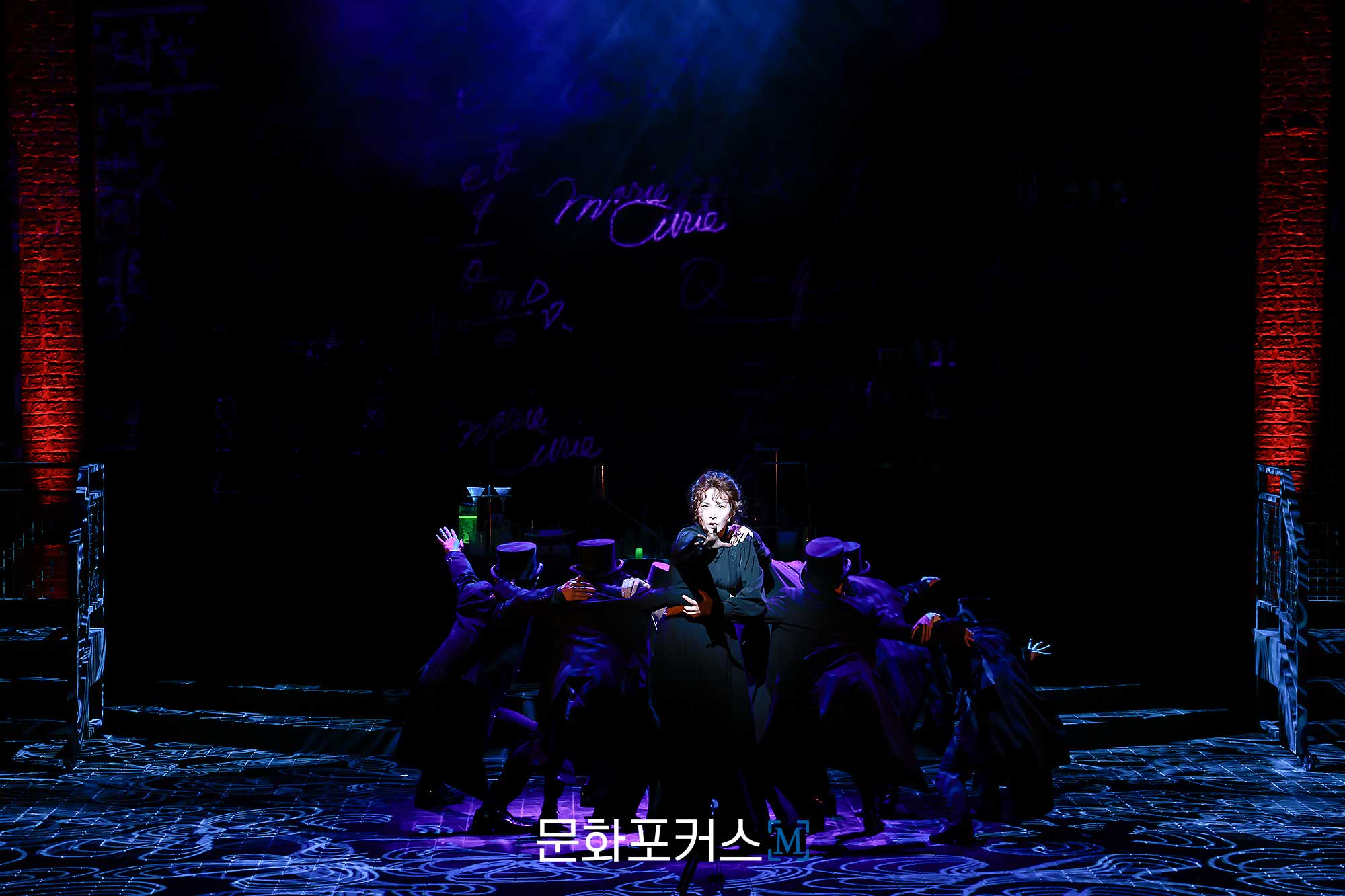

뮤지컬 ‘마리 퀴리’는 여성이자 이민자라는 이중의 정체성을 지닌 과학자 마리 퀴리의 삶을 그린 창작 뮤지컬이다. 위대한 과학적 업적 뒤에 가려졌던 인간적인 고뇌와 책임, 윤리와 과학의 경계, 사회적 책임과 개인의 신념이 충돌하는 복잡한 지점을 서사적으로 풀어낸다. 방사성 원소 ‘라듐’의 발견과 그로 인해 비극적으로 죽음을 맞은 여성 직공 ‘라듐 걸스’의 이야기로 위대한 과학자의 열정과 고뇌를 조명한다.

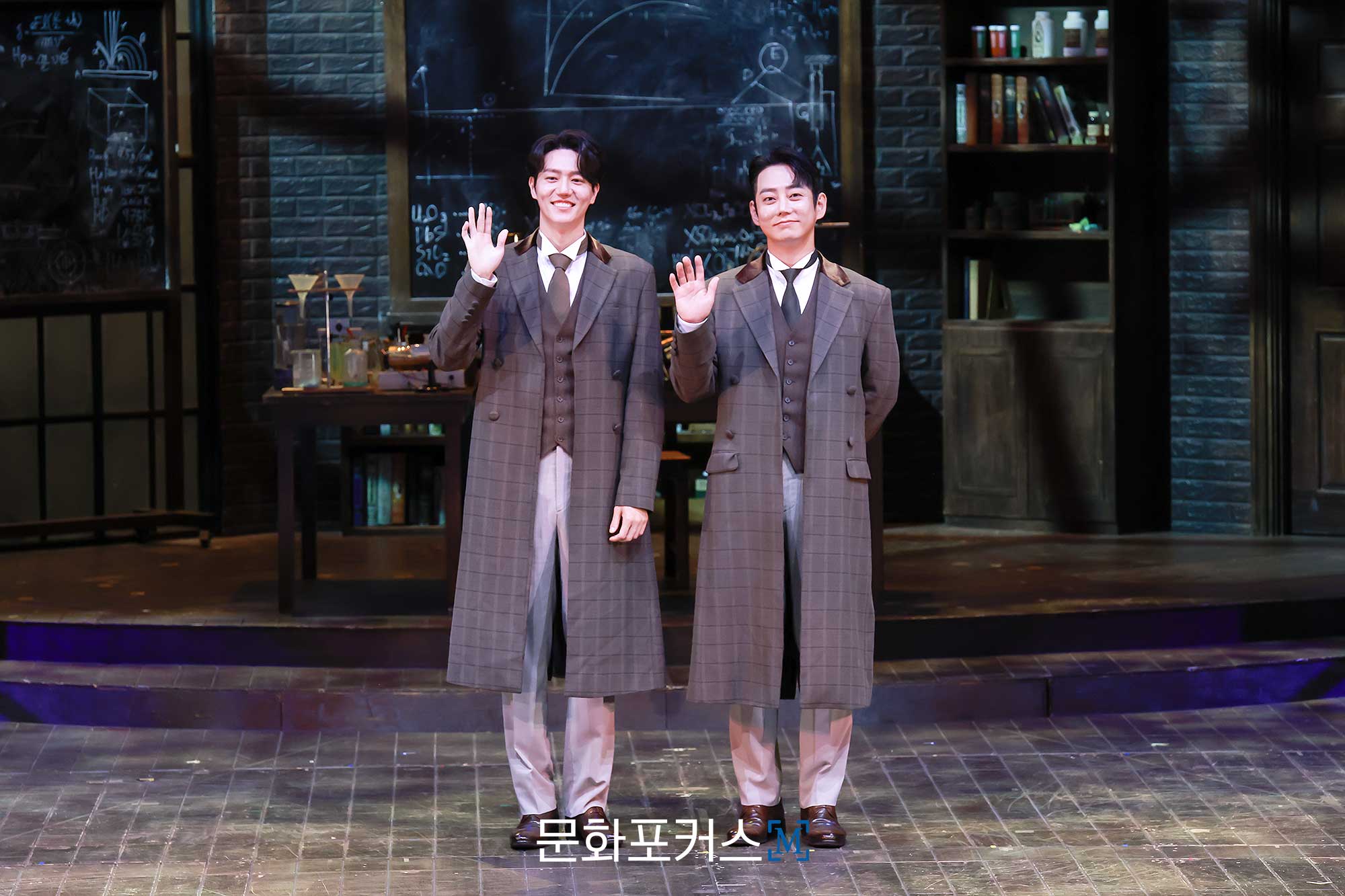

이날 시연에서는 김소향, 박혜나, 김려원이 마리 퀴리로 분했고, 강혜인, 이봄소리, 전민지 등 안느 코발스카 역의 배우들이 번갈아 무대에 올라 열연을 펼쳤다. 피에르 퀴리 역에는 테이와 차윤해, 루벤 뒤퐁 역에는 박시원과 강태을이 캐스팅되어 묵직한 서사를 함께 이끌어간다.

기자간담회에서 김소향은 “불과 6년 전만 해도 마리 퀴리처럼 앞만 보고 달려가는 여성 캐릭터를 무대에서 만나는 게 흔치 않았다”며 “관객의 인식이 많이 달라졌고, 이제는 당당한 여성의 선택과 고뇌가 관객에게 매력적으로 다가가는 시대가 된 것 같다”고 말했다. 이어 “성별을 넘어서 마리 퀴리를 위대한 과학자이자 인간으로 표현하고자 노력하고 있다”며 캐릭터에 임하는 진중한 태도를 드러냈다.

김소향은 2020년 초연부터 네 시즌 연속 마리 퀴리를 연기해오며, 관객의 시선과 시대의 감수성이 달라지는 흐름을 직접 체감하고 있다고 말했다. 그는 “트라이아웃 때만 해도 ‘여성이 너무 강하면 거부감이 들지 않을까’라는 우려도 있었지만, 이제는 자신의 주장을 당당히 펼치는 여성이 더욱 매력적으로 느껴지는 시대가 된 것 같다”고 말했다. 이어 “불과 6년 사이, 관객들이 ‘여성다움’에 기대는 시선에서 벗어나, 주체적으로 선택하고 책임지는 여성의 모습에 더 깊이 공감하는 걸 보며 큰 변화와 감사를 느낀다”고 덧붙였다.

“공연을 하면서 관객의 표정 하나하나에서 그 인식의 전환을 실감하게 된다”는 김소향은, 마리 퀴리를 단순히 ‘여성 과학자’로서가 아니라, 성별을 뛰어넘는 인간으로서 그려내고자 한다고 밝혔다. 그는 “남녀를 나누는 것이 아니라, 한 사람이 과학자로서, 인간으로서 성장해 가는 과정을 진심으로 전달하고 싶다”며 “여러분도 이미 아시다시피 마리 퀴리는 여성 최초로 노벨상을 두 번 수상한 위대한 인물이다. 그 명성에 걸맞은 입체적이고 진정성 있는 캐릭터를 무대 위에 올리는 것이 우리의 책임”이라고 강인한 모습을 보였다.

이번 시즌 마리 역으로 새롭게 합류한 박혜나는 약 2년 만에 무대에 복귀한 소감으로 “카르페 디엠(Carpe Diem: 오늘을 살자)”를 꼽았다. 박혜나는 “무대를 떠난 시간 동안 실패라고 여겼던 많은 순간들이 결국 지금의 나를 만들었다는 걸 깨달았다”며 “이제는 조급함보다 무대 위 존재 자체, 그리고 관객과의 소통에 집중하고 싶다”고 전했다. 특히 그는 연습 과정에서 “직공 역 배우들의 실력이 믿기지 않을 만큼 뛰어나 충격을 받았다”며 “한국 뮤지컬의 미래가 여기에 있다는 생각이 들었다”고 감탄했다.

‘마리 퀴리의 남편 ‘피에르 퀴리 역의 배우들의생각도 들을 수 있었다. 테이는 “퀴리 부인이 아니라, 마리 퀴리 자신으로서 기억되고 싶었을 수도 있었겠지만, 그 이름에 남편의 성을 덧붙였다는 사실 자체가 두 사람의 동등하고 진심 어린 관계를 보여주는 것”이라며 캐릭터에 대한 깊은 이해를 드러냈다. 마리 퀴리의 과학적 업적 뒤에는 늘 남편 피에르 퀴리의 이름이 따라붙지만, 실질적인 연구의 중심은 마리였다. 사회 구조상 여성의 이름이 단독으로 논문에 오르기 어려웠던 시대였기에 노벨상을 남편과 공동 수상했으나, 이후 다시 다른 분야에서도 노벨상을 받는 천재성을 보였다. 이에 대해 테이는 “마리는 자신의 성과에 대한 확신이 있었고, 피에르와의 사랑이 진심이었기에 기꺼이 ‘퀴리 부인’이란 이름을 받아들였던 것 아닐까”라고 말했다. 이어 “그런 신념과 사랑이 두 딸에게도 영향을 줘 과학의 길을 잇게 만든 원동력이 되었을 것”이라고 덧붙였다. 차윤해는 “누구 하나의 성공이 아니라, 두 사람의 열정과 공감이 있었기에 가능한 여정이었다”며, “그 힘이 자식들에게까지 이어져 세대를 뛰어넘는 과학의 유산으로 남게 된 것”이라고 말했다.

‘마리 퀴리’는 단순한 위인전이나 과학자의 전기가 아니다. 한 명의 여성, 한 명의 인간이 자신의 이름을 지키기 위해 얼마나 치열하게 싸워야 했는지, 그리고 그 싸움이 어떻게 또 다른 이름에게 용기와 가능성으로 전해지는지를 보여준다. 여성이라는 이유로, 이민자라는 이유로 수없이 흔들리고도 꿋꿋이 중심을 지킨 마리의 이야기는, 그 자체로 여성 서사의 전환점이 되었으며 이후 여성 캐릭터가 중심이 되는 한국 창작 뮤지컬의 토대를 만들었다. 오늘의 ‘퀴리 부인’은 더 이상 누군가의 아내가 아닌, 자신의 이름을 스스로 증명한 존재로 관객 앞에 서 있다.

작품은 마리 퀴리라는 실존 인물의 삶을 따라가지만, 단순한 전기적 서사에 머무르지 않는다. 인간이 인간을 해치지 않기 위해 지켜야 할 윤리, 과학이 발달할수록 커지는 책임의 무게, 그리고 외로움 속에서도 끝끝내 스스로를 지켜낸 한 여성의 고독한 의연함을 쌓는 뮤지컬 ‘마리 퀴리’는 10월 19일까지 광림아트센터 BBCH홀에서 공연된다

![[리뷰] 뮤지컬 <판> 이야기를 금지한 시대, 말하는 용기를 무대에 올리다](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/8566_21409_4519-360x180.jpeg)

![[인터뷰] 은반 위의 예술가, 피겨 안무가 신예지가 그려내는 인생의 선율](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/신예지2_4-360x180.jpg)

![[인터뷰] 빙판 위에 피어나는 꽃처럼, 피겨 허지유가 그리는 ‘감성적인 여정’](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/허지유-7_1-360x180.jpg)

![[인터뷰] “세계 어디에도 없던 새로운 형태의 공연이 될 것”, ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’ 배우 이호원](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251127_나혼자만레벨업-온-아이스_-이호원-8-360x180.jpg)

![[인터뷰] 임해나-권예, 아이스댄스 국가대표가 전하는 ‘함께’라는 초심](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/07/177A1910-120x86.jpg)

![[인터뷰] 주니어 세계 1위 피겨스케이팅 신지아, 그녀가 성장하는 법](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2023/11/신지아-선수-23-120x86.jpg)