1968년 브로드웨이 초연 이후 반세기가 흘렀다. 그러나 대학로 무대에 오른 연극 〈보이즈 인 더 밴드(The Boys in the Band)〉는 여전히 낯설 만큼 솔직하고, 아프도록 현재적이다. 사랑과 인정, 관계의 불균형 속에서 흔들리는 아홉 남자의 이야기는 시대를 넘어 ‘인간의 진심’이라는 본질에 닿는다.

농담이 폭로로 바뀌는 순간, 그 잔혹한 파티의 밤

무대는 친구 마이클의 아파트. 해롤드의 생일 파티를 위해 모인 남자들은 익숙한 농담과 웃음으로 서로를 맞이하지만, 그 웃음은 오래가지 않는다. 술이 오갈수록 억눌러온 감정과 불안, 그리고 고백이 차례로 터져 나오며, 파티는 점점 잔혹한 게임으로 변해간다.

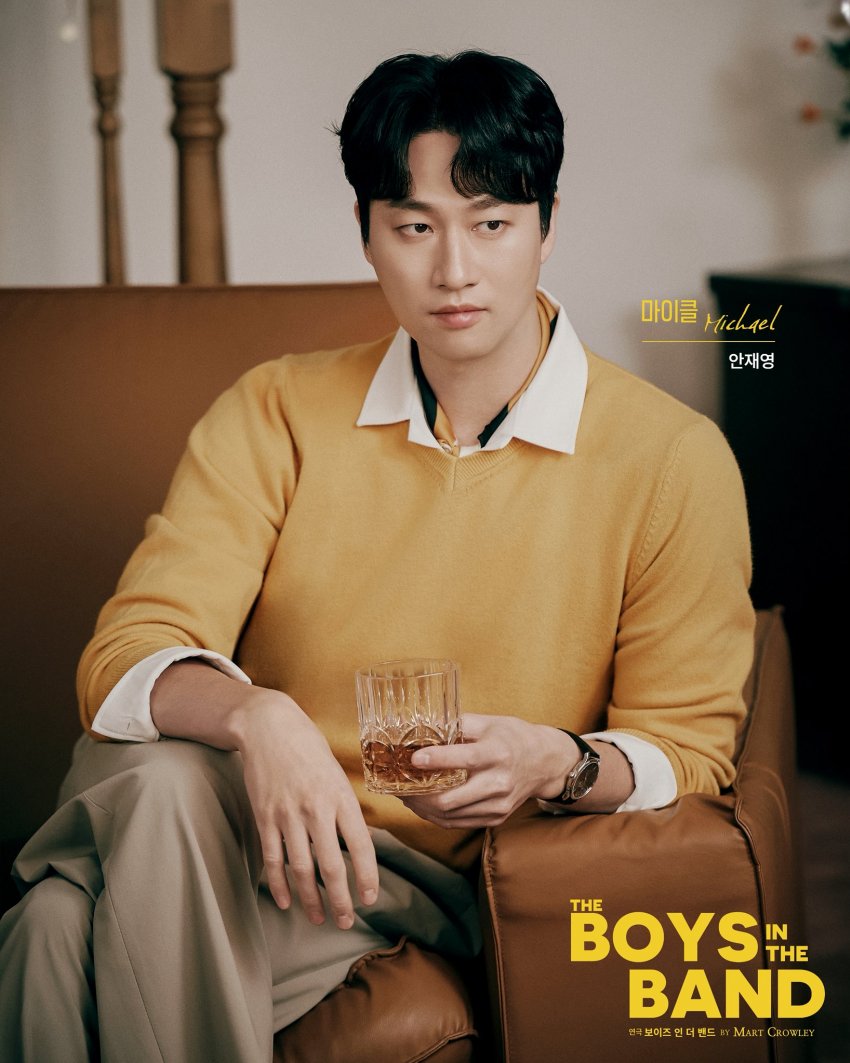

이날 공연에서 마이클 역의 안재영은 작품의 중심축으로서 절묘한 균형을 보여줬다. 처음엔 여유롭고 재치 있는 호스트로 파티를 이끌지만, 점차 자신을 향한 불안과 혐오가 표면으로 드러나면서 인간의 복잡한 내면을 설득력 있게 풀어낸다. 그의 신경질적인 웃음 뒤에 묻어나는 외로움은, 관객으로 하여금 ‘자기 자신과의 싸움’을 목격하게 한다.

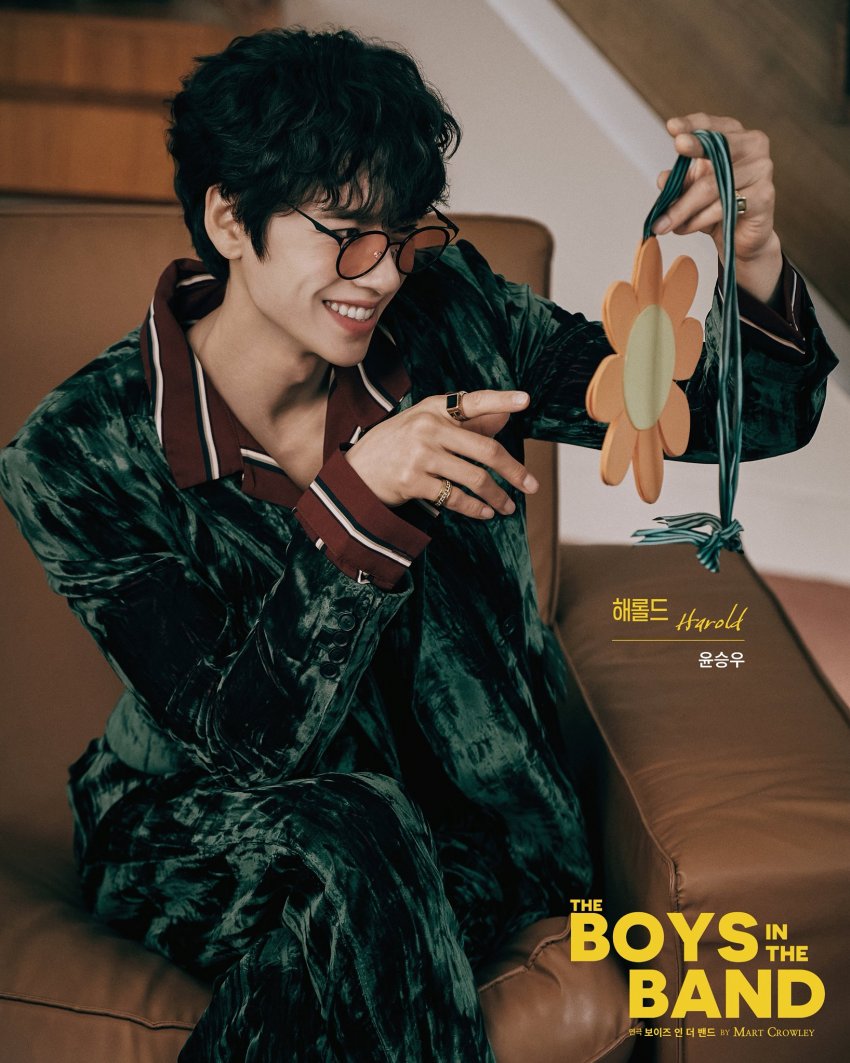

해롤드 역의 윤승우는 약물에 의존하면서도 누구보다 현실을 꿰뚫어보는 캐릭터의 모순을 섬세하게 그려냈다. 자기파괴적인 태도 속에서도 주변 인물의 진심을 놓치지 않는 해롤드는, 마이클의 거울 같은 존재로 기능한다.

섬세한 앙상블이 그린 ‘인간 관계의 초상’

이날 출연진의 앙상블은 절묘했다.

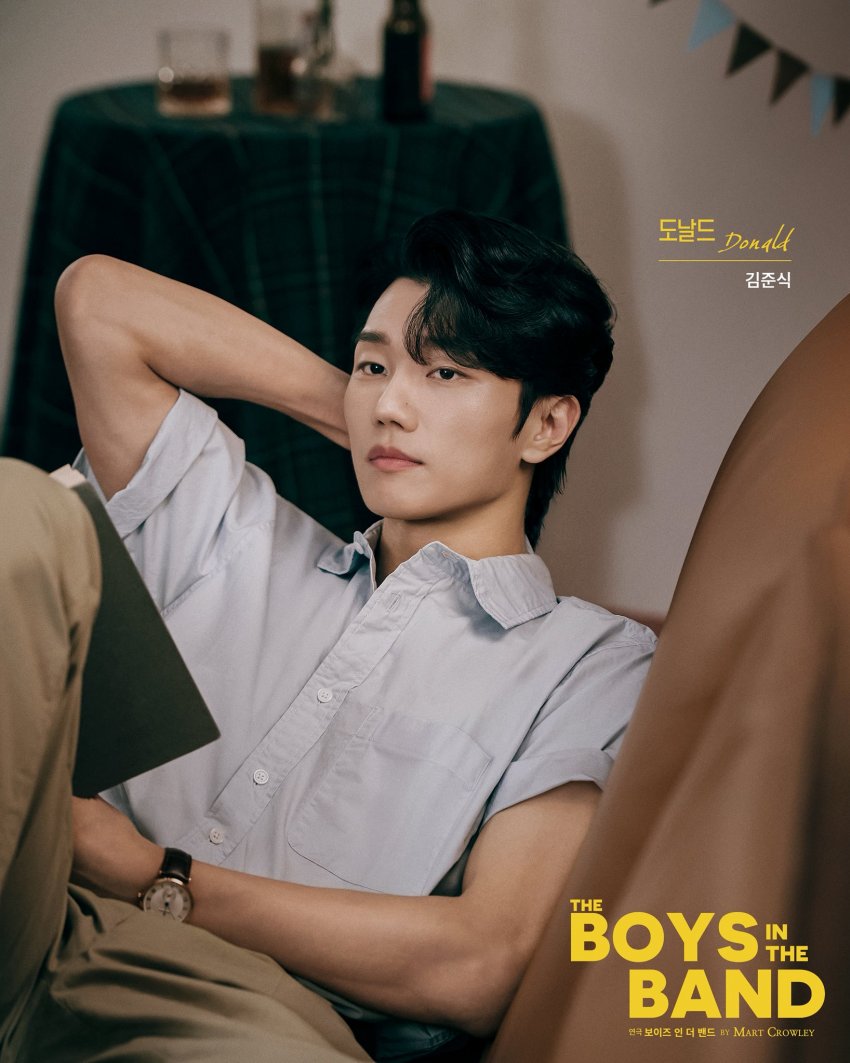

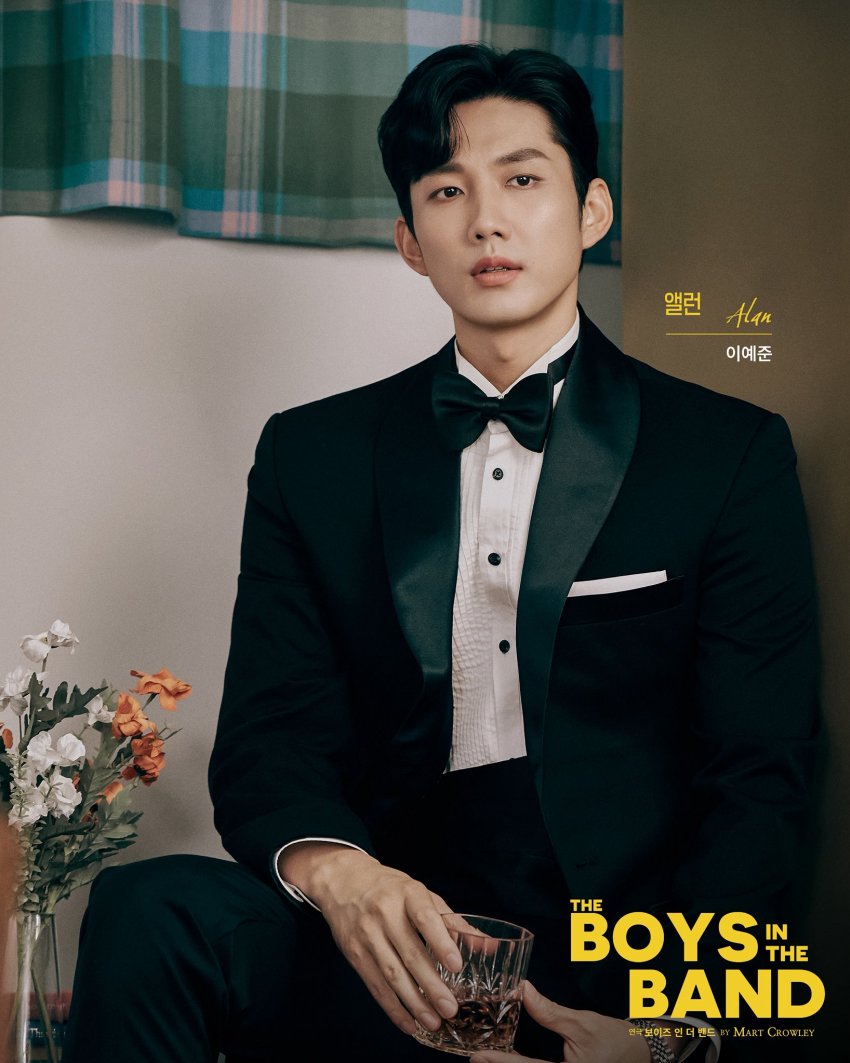

앨런 역의 이예준은 ‘이성애자이지만 친구의 세계에 발을 들인 outsider’로서 작품의 긴장감을 만든다. 그가 흔들리는 눈빛으로 파티를 바라보는 순간, 관객은 타인의 시선 속에 존재하는 ‘우리’의 불안을 느낀다. 도널드 역 김준식은 마이클의 내면을 비추는 거울 같은 존재로, 조용하지만 단단한 정서를 전한다.

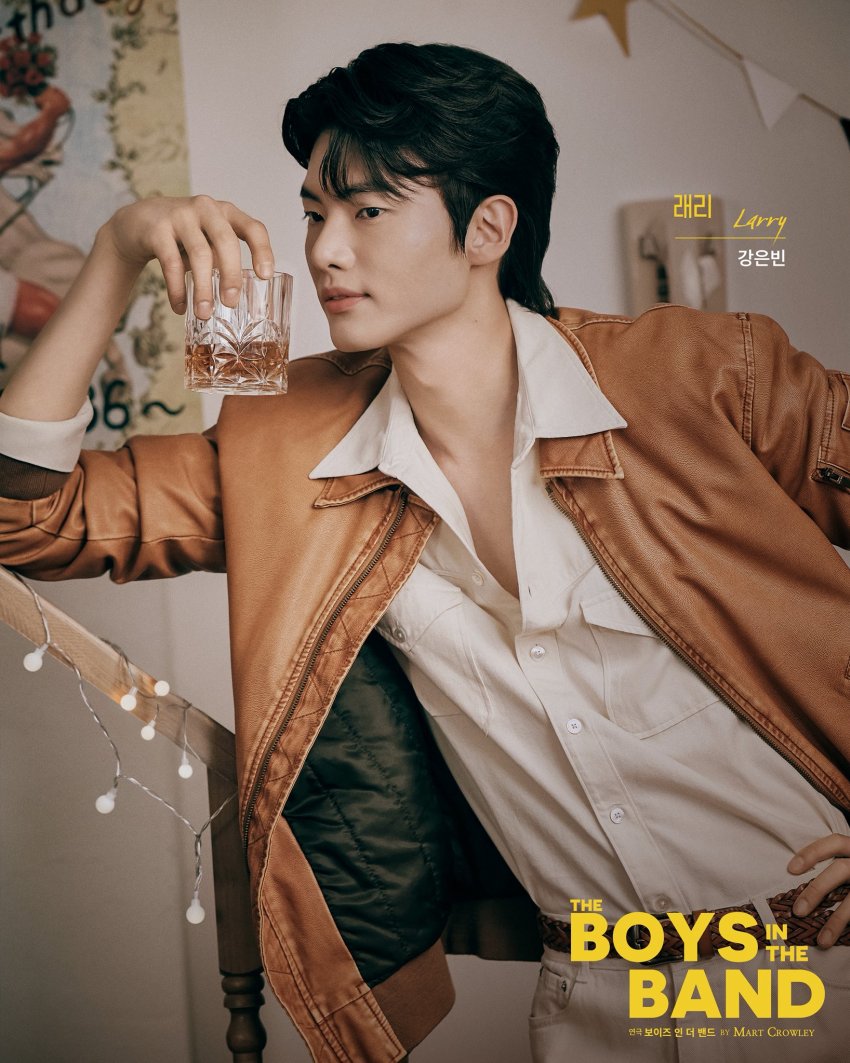

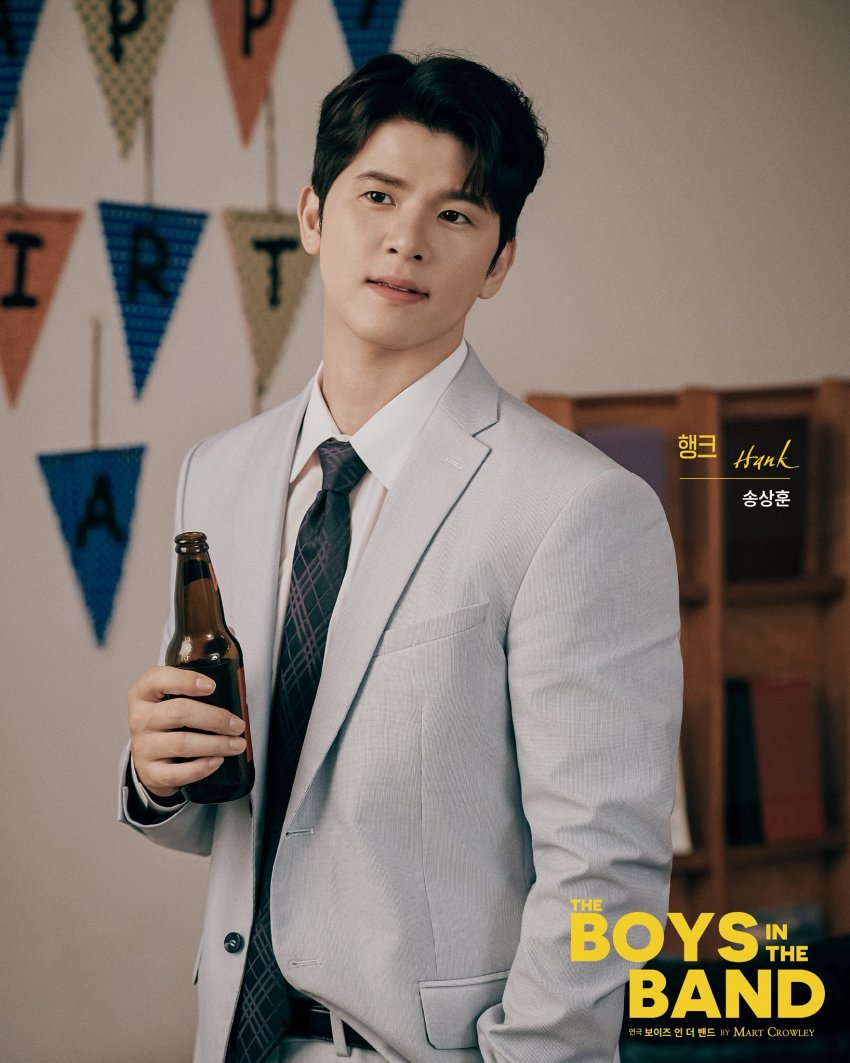

행크 역 송상훈과 래리 역 강은빈은 ‘관계의 방식’에 대한 대립을 통해 현실적인 연인의 초상을 보여준다. 그들의 대화는 차분하지만, 이 작품에서 가장 현실적인 질문을 던진다.

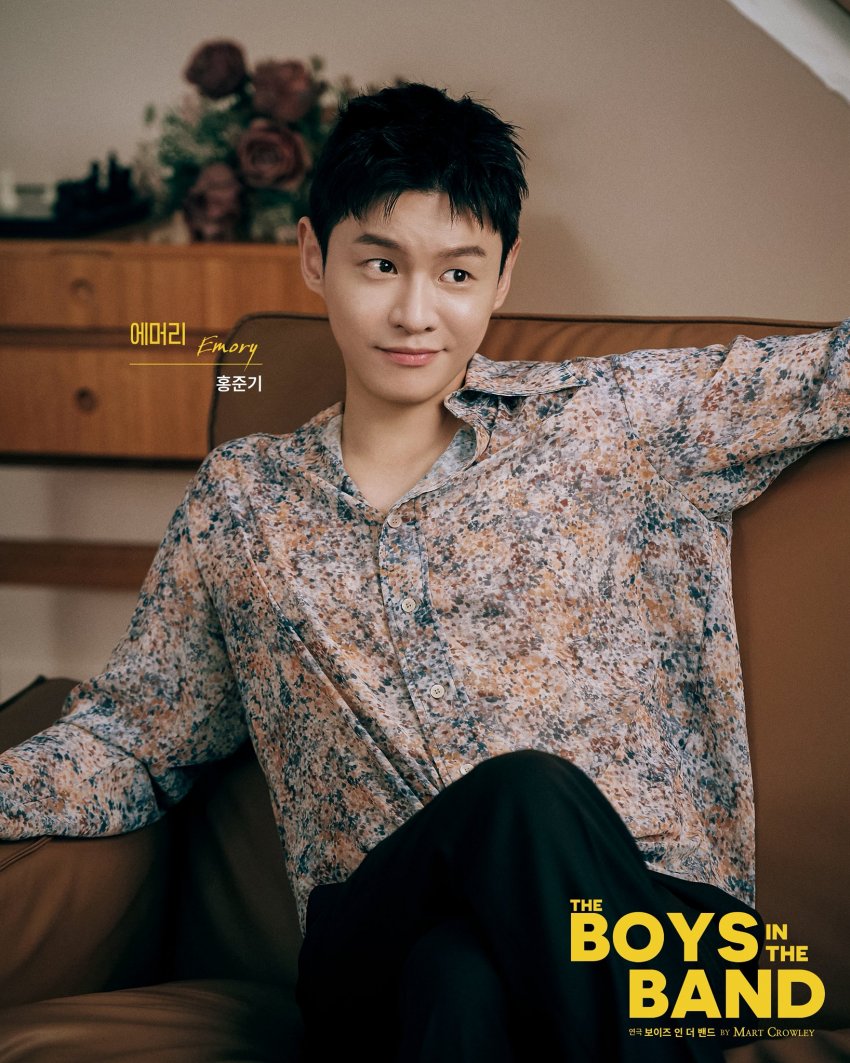

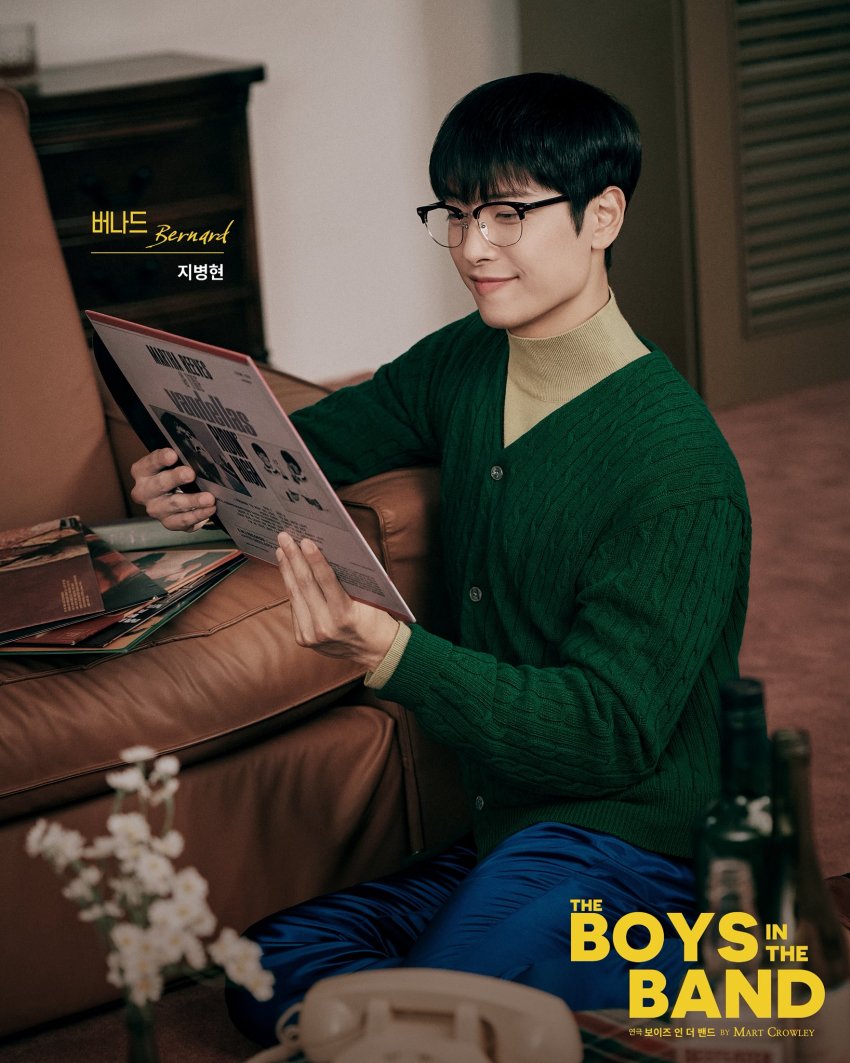

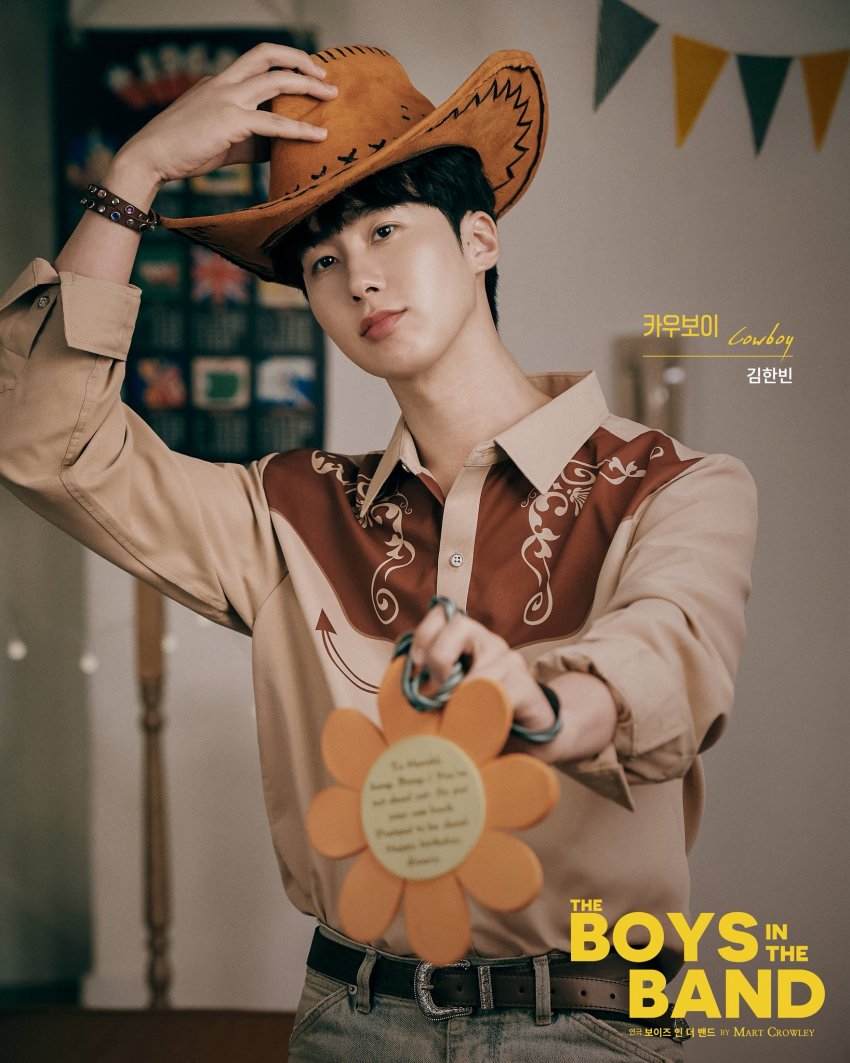

애머리 역 홍준기는 과장된 몸짓과 유머 속에 슬픔을 녹여내며 작품의 리듬을 이끌었다. 그의 대사는 웃음을 유발하면서도, 그 웃음이 끝난 뒤의 공허함을 정확히 남긴다. 버나드 역 지병헌은 특유의 진중한 연기로 기억의 파편을 꺼내며 감정선을 안정적으로 이끌었고, 카우보이 역 김한빈은 짧은 등장에도 작품의 공기를 바꾸는 신선한 에너지로 무대를 환기시켰다.

웃음으로 시작해, 침묵으로 끝나는 연극

〈보이즈 인 더 밴드〉는 좁은 거실이라는 한정된 공간 안에서 인간의 진실을 해부한다. 조명은 초반의 따뜻한 색감에서 점차 차갑고 어두운 빛으로 변하며, 파티의 분위기와 함께 인물들의 내면을 드러낸다. 특히 “전화 게임” 장면은 압권이다. 웃음으로 시작된 장난이 진심의 고백으로 변하는 순간, 객석에는 긴 정적이 흐른다. 그 정적은 불편하지만, 동시에 해방감을 안긴다.

지금 우리의 이야기로 확장되는 고백

〈보이즈 인 더 밴드〉는 동성애라는 주제를 전면에 내세우지만, 그 핵심은 ‘자기 존재를 숨기며 살아가는 모든 인간의 이야기’다. 각자의 불안과 결핍, 그리고 타인에게 인정받고 싶은 욕망은 시대를 넘어 지금의 우리에게도 익숙하다. 그렇기에 이 작품은 특정 집단의 이야기가 아닌, 인간 보편의 감정으로 다가온다.

마지막 장면에서 마이클이 홀로 남아 불 꺼진 거실을 바라볼 때, 관객은 묻게 된다.

“나는 관계 속에서 얼마나 솔직했는가. 그리고 나 자신에게는 얼마나 진실했는가.”

이 작품은 동성애를 소재로 하지만, 본질은 ‘인간이 타인의 인정 없이 존재할 수 있는가’라는 물음이다. 정체성과 사랑의 형태가 달라도, 그들이 느끼는 외로움과 불안은 누구에게나 닿는다. 그래서 〈보이즈 인 더 밴드〉의 이야기는 과거의 미국이 아니라, 지금 이곳의 우리를 비춘다.

![[리뷰] 연극 ‘슈만’, 예술과 관계의 경계에 선 세 인물의 초상](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/02/schumann03-360x180.jpg)

![[리뷰] 함께 살아가는 법을 배우는 시간, 다시 찾아온 뮤지컬 ‘긴긴밤’](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/02/4ADAXWOYAZHHHIQDOQWQBUXTJI-360x180.jpg)

![[인터뷰] 은반 위의 예술가, 피겨 안무가 신예지가 그려내는 인생의 선율](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/신예지2_4-360x180.jpg)

![[인터뷰] 빙판 위에 피어나는 꽃처럼, 피겨 허지유가 그리는 ‘감성적인 여정’](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/허지유-7_1-360x180.jpg)

![[인터뷰] 세계선수권 동반 은메달의 숨은 주역, 피겨스케이팅 퀸 · 킹메이커 지현정 코치](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2023/06/359-120x86.jpg)

![[인터뷰] 새로운 아침을 향해 달리다, 피겨스케이팅 윤아선](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2023/07/503-120x86.jpg)

![[인터뷰] 주니어 세계 1위 피겨스케이팅 신지아, 그녀가 성장하는 법](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2023/11/신지아-선수-23-120x86.jpg)

![[인터뷰] 은반 위의 예술가, 피겨 안무가 신예지가 그려내는 인생의 선율](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/신예지2_4-120x86.jpg)