뮤지컬 <다시, 동물원>은 우리가 너무도 잘 아는 이름, 김광석의 이야기를 그의 이름을 부르지 않음으로써 더 깊이 있게 기억하는 무대다. 작품은 실존 인물인 김창기의 시점에서 시작되며, 그가 관객을 향해 조용히 말을 건넨다. 오래도록 입 밖에 꺼내지 못했던 이야기를 마침내 꺼내는 이 고백은 특정한 인물을 추억하는 동시에, 한 세대의 청춘과 음악에 대한 회한을 담아낸다.

극 중 김광석은 단 한 번도 본명으로 불리지 않는다. 대신 그는 줄곧 ‘그 친구’로 불리며 등장한다. 이 익명성은 그를 지우기 위함이 아니라, 더 인간적인 모습으로 기억하고자 하는 방식이다. 모두가 알고 있는 전설적인 싱어송라이터 김광석이 아니라, 김창기에게, 동물원 멤버들에게, 그리고 관객에게 진짜로 남아 있는 그 사람, ‘그 친구’의 이야기가 무대를 채운다.

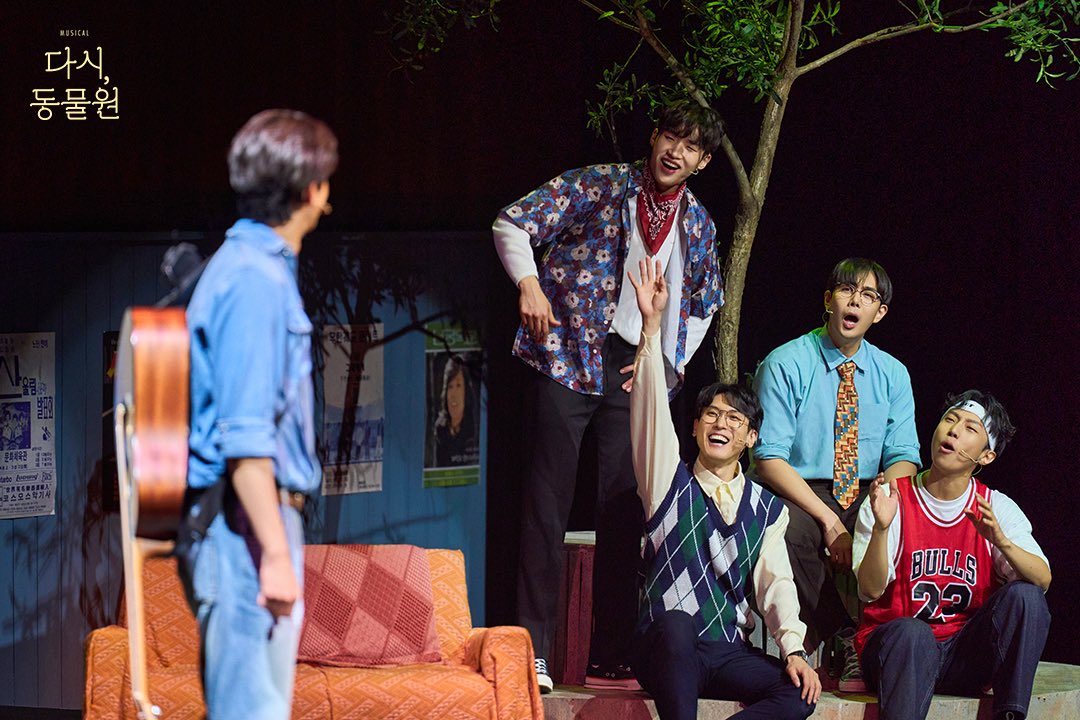

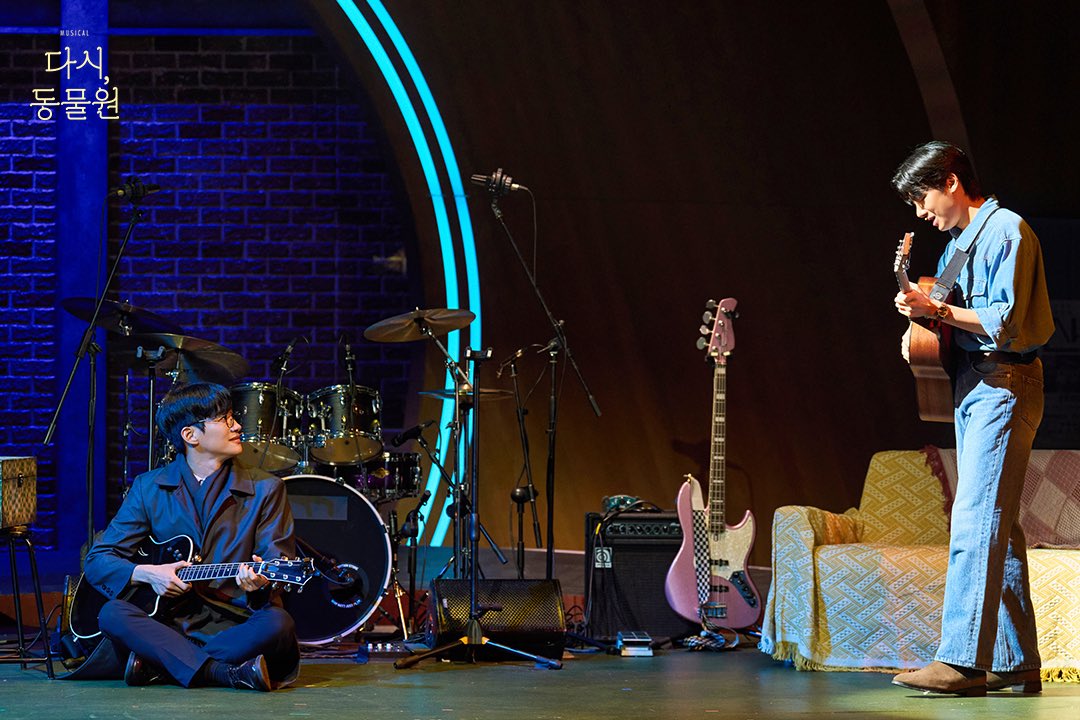

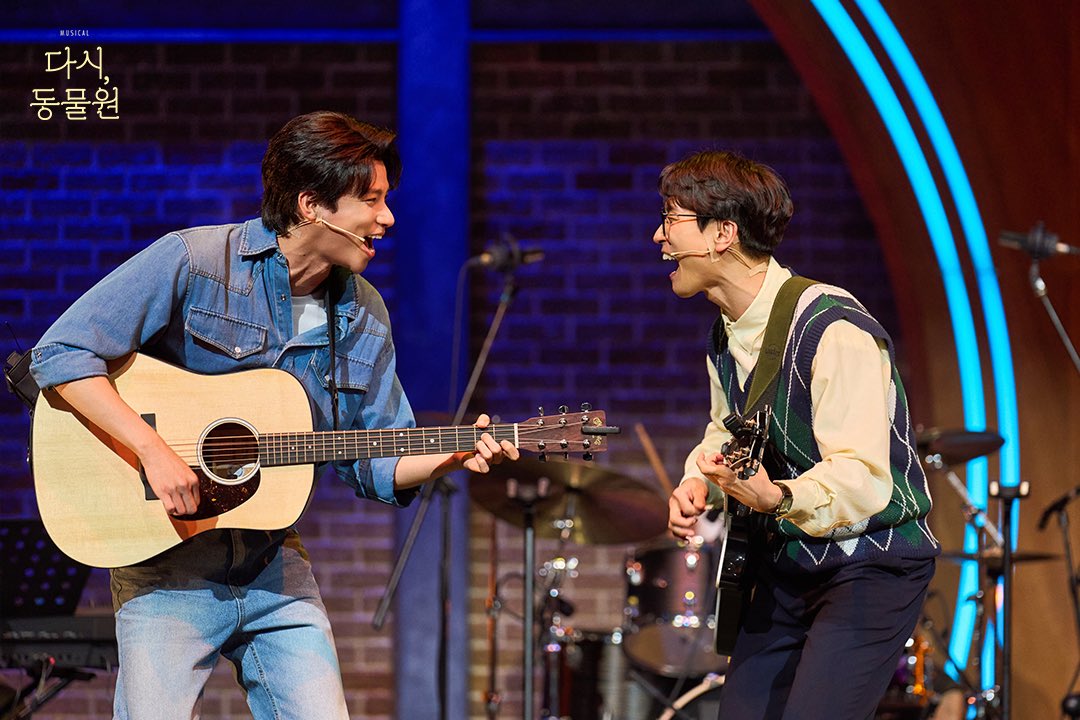

공연은 혜화동의 골목에서 음악을 만들고 거리에서 노래하던 대학생들의 시절로 거슬러 올라간다. ‘혜화동’, ‘말하지 못한 내 사랑’, ‘변해가네’ 같은 넘버들이 흐르는 가운데 청춘들의 열정과 미숙함, 설렘이 고스란히 전달된다. 특히 김창기 역을 맡은 오경주 배우는 복잡한 감정과 생각을 세심한 연기와 담담한 말투로 풀어냈다. 특히 눈길을 끄는 인물은 오승윤 배우다. ‘명동로망스’ 이후 7년 만에 무대로 돌아온 그는 이번 작품에서 ‘그 친구’를 맡아 깊은 울림을 전한다. 무대에 등장하는 순간부터 극장의 공기를 환기시키는 그의 존재감은 단연 두드러진다. 음악을 향한 열정을 온몸으로 품고 살아가는 인물, 말보다는 노래로 세상과 소통하는 사람의 내면을 그는 세심하게 포착해낸다. 담백하면서도 섬세한 음색은 극의 흐름을 단단하게 밀고 나가며, 관객에게 인물의 진심을 고스란히 전한다.

이 작품의 가장 큰 미덕은 넘버가 단순히 삽입곡이 아니라는 점이다. ‘흐린 가을 하늘에 편지를 써’는 감정의 출발과 도착을 연결하는 구심점이 된다. 단지 계절에 대한 노래가 아니라, 끝내 전하지 못한 말과 깊은 후회를 담은 편지 같은 순간으로 재탄생한다. ‘서른 즈음에’는 청춘이 끝나고 삶이 변해가는 시점의 상실과 회한을 응축한 장면으로 사용되며, 이어지는 ‘사랑했지만’은 단지 연인의 이야기가 아니라 동료이자 친구였던 사람을 향한 복잡한 감정을 담는다.

무대 위 두 인물은 각자의 방식으로 그 친구를 기억하고, 다시 받아들이며, 용서하고 이해하려 한다. <다시, 동물원>은 누군가의 죽음을 추모하는 방식이 아니라 기억하고 함께 살아가는 방식을 제안한다. 무대 위 인물들은 그리움에 잠기기보다 그 시절을 다시 바라보며 자신을 돌아본다. 이 회고는 단순한 향수가 아니라 각자가 품었던 감정과 놓쳐버린 관계에 대한 성찰로 이어진다.

‘거리에서’, ‘우리가 세상에 길들이기 시작한 후부터’, ‘별빛 가득한 밤에’, ‘광야에서’ 같은 넘버는 단지 시대의 배경음악이 아니라 1980~90년대 청춘들의 혼란과 희망, 이상과 현실 사이의 갈등을 생생히 들려준다. 음악은 장식이 아니라 주인공의 감정과 서사의 일부로 완벽히 흡수되어 있다.

무엇보다 이 작품은 김광석이라는 이름을 우상화하거나 신화로 만들지 않는다. 무대 위 ‘그 친구’는 찬란하면서도 외로웠고, 재능이 넘쳤지만 때로는 고통에 휘청였다. 그를 중심에 세우지 않고 주변 인물들의 기억과 시선을 통해 점진적으로 그려내는 방식은 그의 부재를 더욱 깊이 체감하게 만든다. 그는 무대에 있지만 조용히, 천천히, 스며들 듯 존재하고, 그러기에 더 생생하게 살아난다.

마지막에 등장하는 ‘나무’와 ‘널 사랑하겠어’, ‘나무 reprise’는 남겨진 이들이 이제야 서로를 이해하고, 다시 노래를 시작하는 다짐처럼 다가온다. 이는 단순한 결말이 아닌 새로운 시작을 암시하는 장면이기도 하다. 작품의 제목인 <다시, 동물원>의 ‘다시’는 단지 그 시절로의 회귀를 뜻하지 않는다. 오히려 기억을 되새기고, 감정을 돌아보고, 관계를 다시 바라보는 성찰의 언어다.

무대를 나선 관객은 단지 김광석의 음악을 다시 들었다는 감상 이상을 안고 돌아간다. 그는 떠났지만 그의 노래는 여전히 무대 위에서, 우리의 기억 속에서 살아 숨 쉬고 있다. 그리고 그 노래는 오늘을 사는 우리에게 다시 묻는다. 당신은 지금, 누구의 노래를 기억하고 있냐고.

![[리뷰] 뮤지컬 <판> 이야기를 금지한 시대, 말하는 용기를 무대에 올리다](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/8566_21409_4519-360x180.jpeg)

![[현장스케치] 차준환, 2026 ISU 피겨스케이팅 사대륙 선수권 갈라쇼](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/차준환_사대륙_갈라3-360x180.jpg)

![[인터뷰] 은반 위의 예술가, 피겨 안무가 신예지가 그려내는 인생의 선율](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/신예지2_4-360x180.jpg)

![[인터뷰] 빙판 위에 피어나는 꽃처럼, 피겨 허지유가 그리는 ‘감성적인 여정’](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/허지유-7_1-360x180.jpg)

![[인터뷰] “세계 어디에도 없던 새로운 형태의 공연이 될 것”, ‘나 혼자만 레벨업 on ICE’ 배우 이호원](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/20251127_나혼자만레벨업-온-아이스_-이호원-8-360x180.jpg)

![[현장스케치] 김아진-루나, 인터뷰하는 말리](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/12/marli234-360x180.jpg)

![[8월 1주차 공연소식] 이번 주 티켓팅 & 신작 소식 총정리](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2025/08/8월4일-10일-1-75x75.jpg)

![[현장스케치] 차준환, 2026 ISU 피겨스케이팅 사대륙 선수권 갈라쇼](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/차준환_사대륙_갈라3-120x86.jpg)

![[현장스케치] 차준환, 2026 ISU 피겨스케이팅 사대륙 선수권 프리 스케이팅 연습](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/차준환_사대륙_프리_연습5-120x86.jpg)

![[인터뷰] 피겨 차준환, 2026 사대륙 선수권 준우승…”올림픽을 위해 경험치-자신감을 쌓는 계기”](https://mfocus.kr/wp-content/uploads/2026/01/차준환_사대륙_시상식1-120x86.jpg)